以往的各式连接器,为了避免路径连接至错误的节点,其方向性都是固定的,缆线仅能由单一方向插入连接器,以致于使用者往往需要旋转连接器方向数次,才能正确连接。

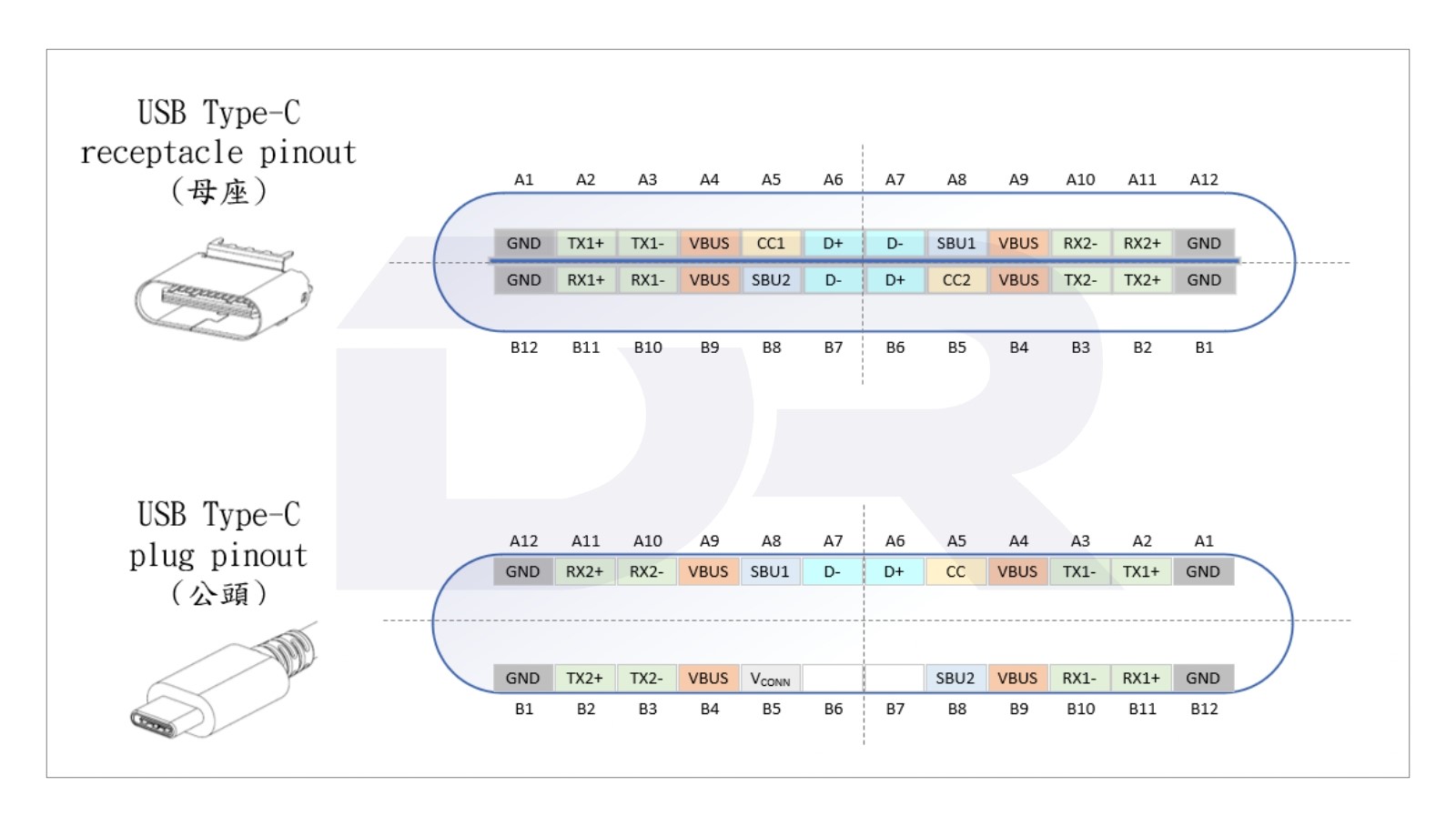

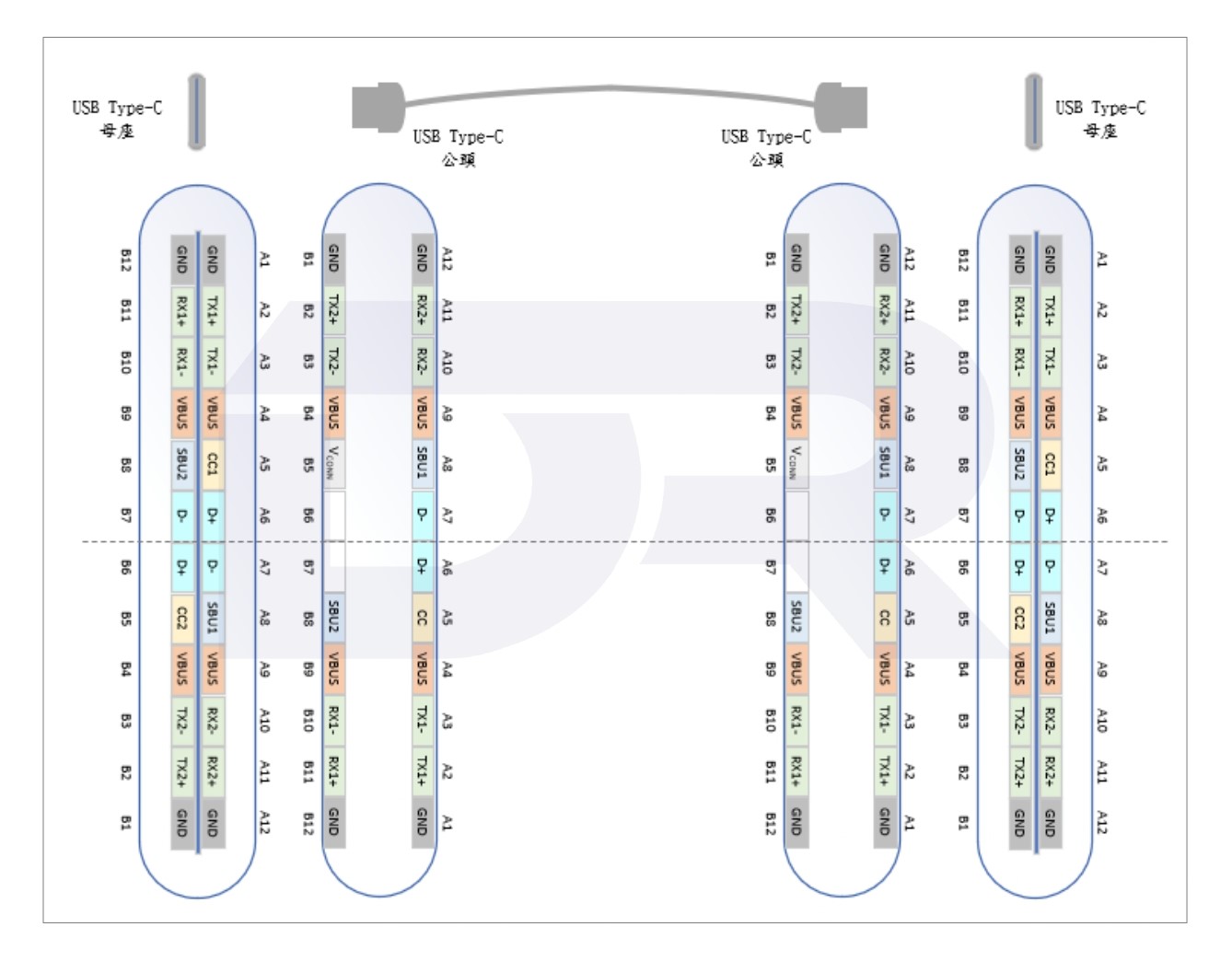

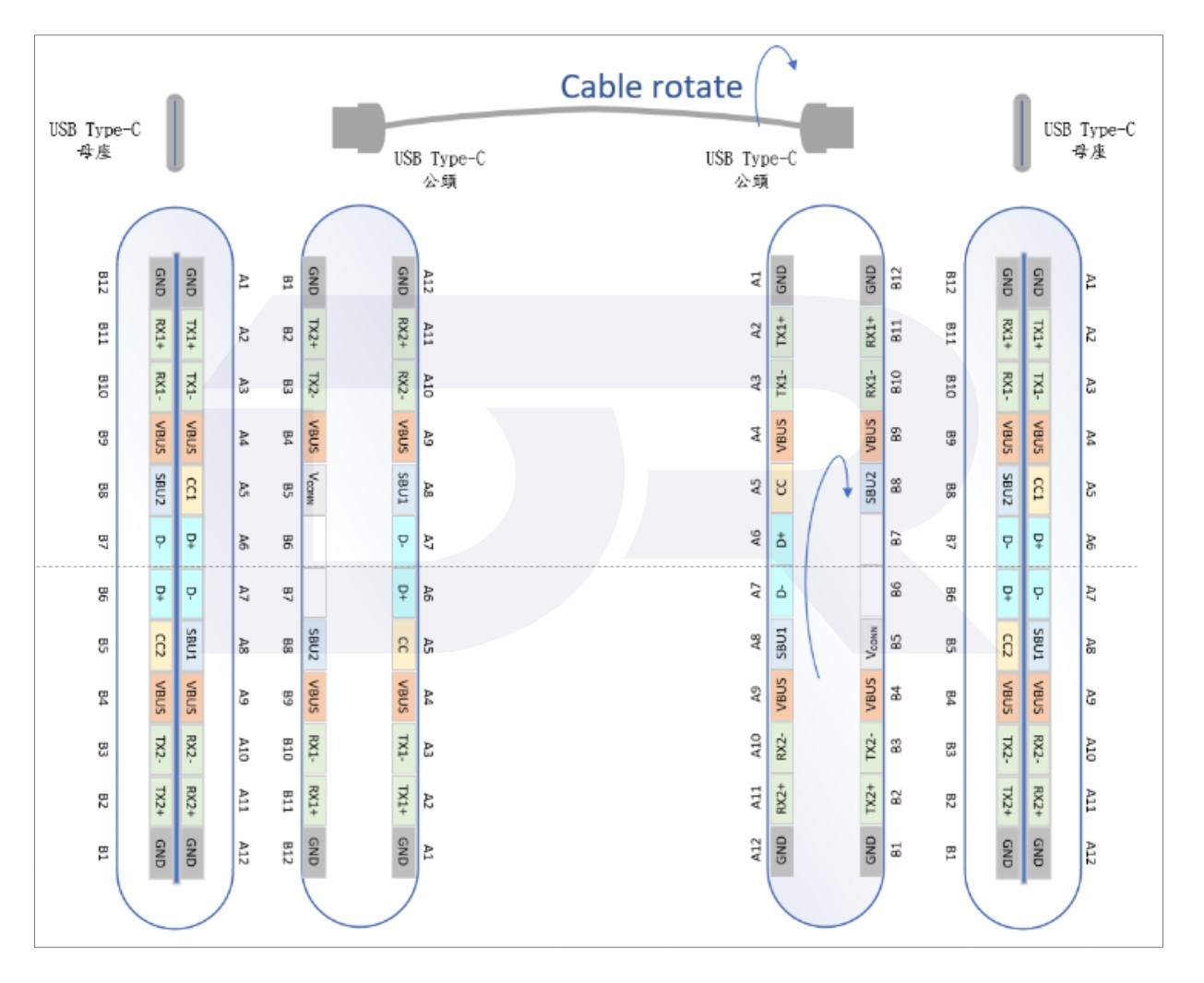

自USB Type-C连接器出现后,缆线正接或反接两个方向都可插入连接器,其归因于USB Type-C 连接器,上下左右近似对称的脚位定义(图一),并配合系统中的多任务器(MUX)为各个路径做切换,所以不论如何旋转(图二及图三),都可连接至正确路径。

图一

图二

旋转 USB Type-C缆线的一端,如下图

图三

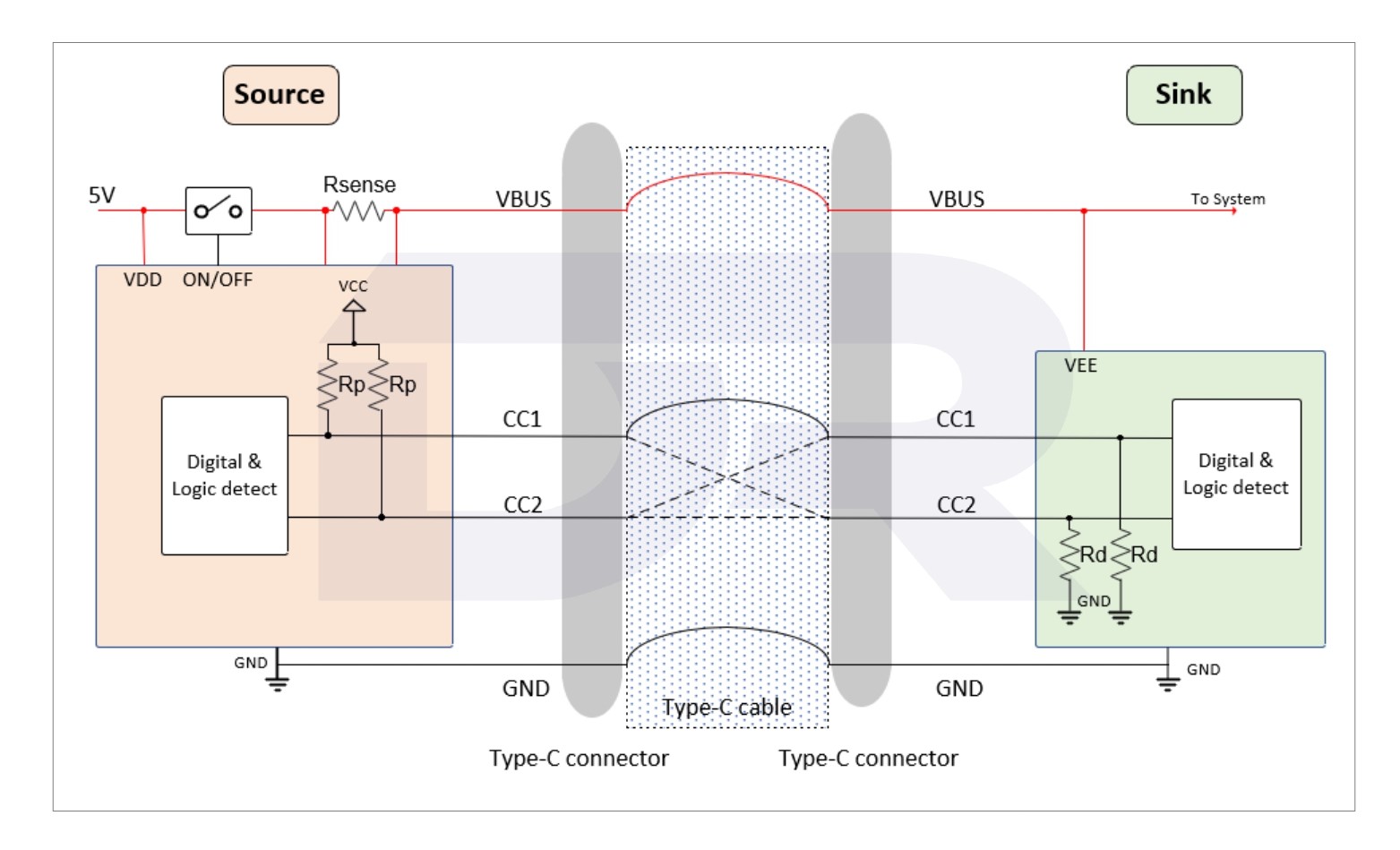

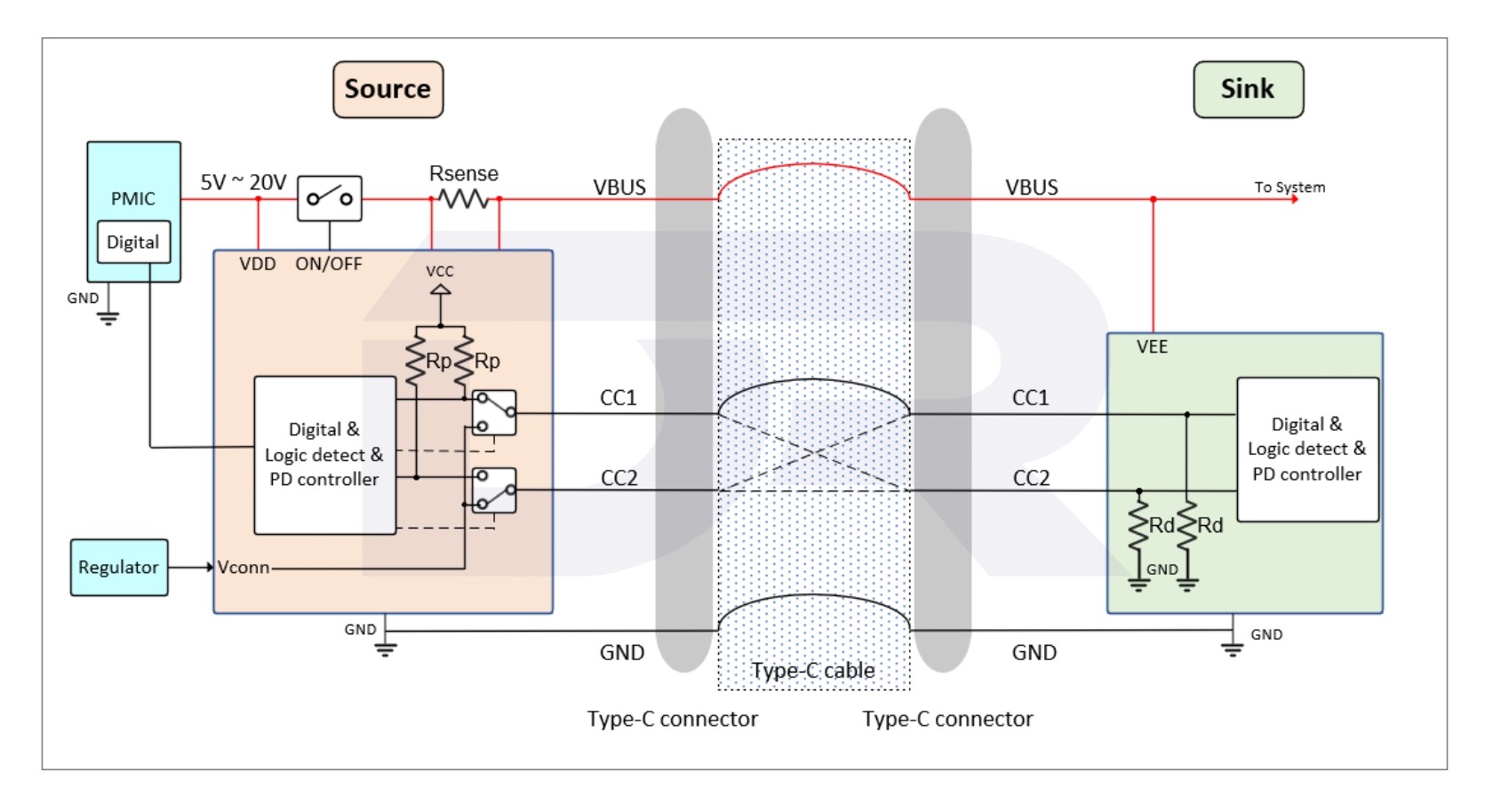

USB Type-C 还有一项特色,它引入了电源供应角色沟通的功能,当USB Type-C缆线的两端接上设备时,彼此会先透过CC pin,确立各自的角色与能力,以决定数据传输信道及电源供应的角色。

数据传输信道:

USB Type-C缆在线有两组数据信道(Tx1/Rx1,Tx2/Rx2),藉由CC pin电压侦测,可以确立数据传输的信道,选择两组中的一组。数据传输的主机(Host),例如笔记本电脑,称之为下行埠 (Downstream Facing Port, DFP),数据传输的装置(Device),例如随身碟,称之为上行埠 (Upstream Facing Port, UFP),部分设备可支持数据上的双角色,即为(Dual Roles of Data, DRD)。

电源供应:

提供电源者称为供应端 (Source),例如变压器(Adapter),消耗电源者称为接受端 (Sink),例如手机,部分设备可支持电源上的双角色,即为(Dual Roles of Power, DRP),例如Notebook或行动电源。

图四

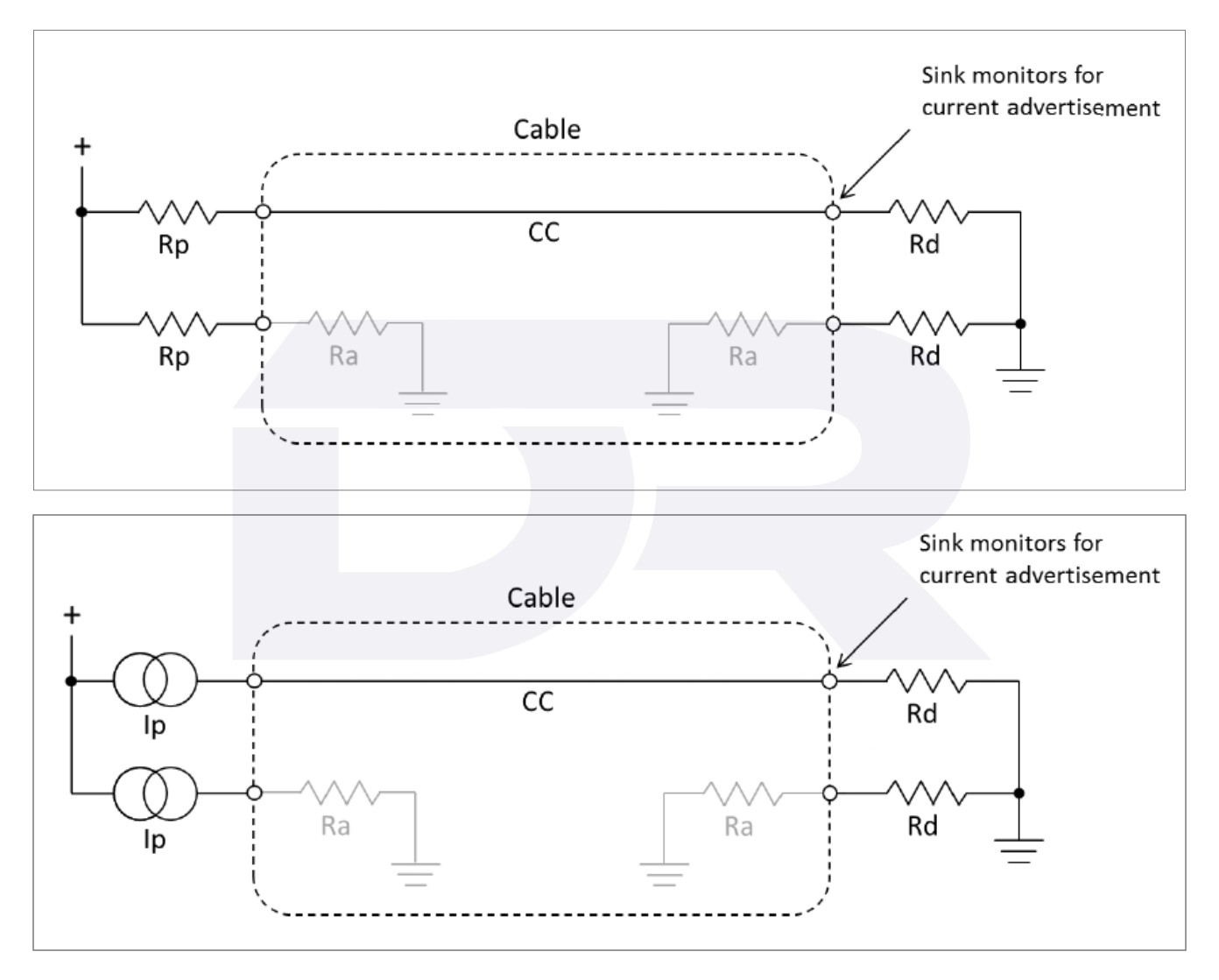

电源供应端 (Source)会在CC1和CC2配置Rp拉高电阻(Rp也可替换为电流源Ip,这在IC设计中较为容易),未接任和装置时,为高电位。而电源接受端 (Sink)则是在CC1和CC2配置Rd拉低电阻(5.1KΩ),未接任和装置时,为低电位。

图五

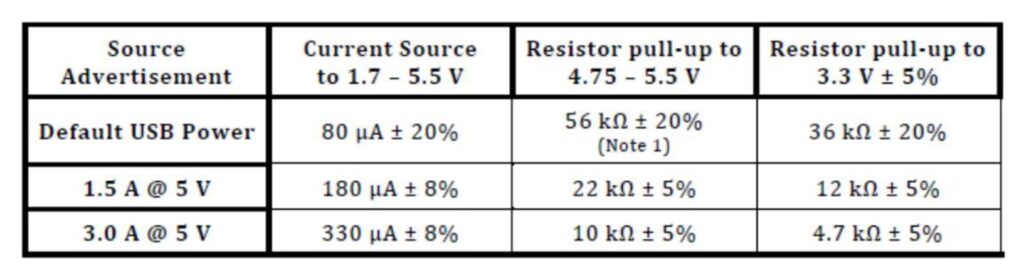

当电源供应端 (Source)与电源接受端 (Sink)连接后,CC1或CC2电位会藉由Rp与Rd产生分压,此一电压决定电源供应端 (Source)的输出电流,已定义的电流共有三档,如下表,输出电压只有5V单一个电压文件位。

图六

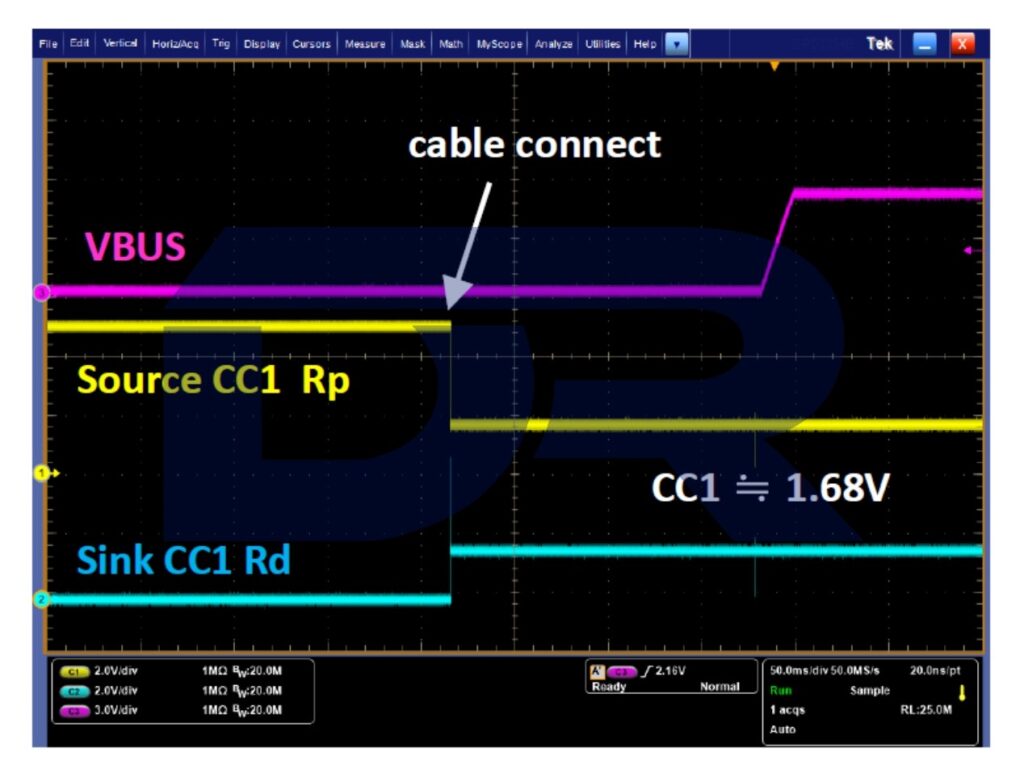

下图显示电源供应端 (Source)与电源接受端 (Sink)连接后,由CC1电压,约为1.68V,即决定电源供应端 (Source)最大输出电流为3A

图七

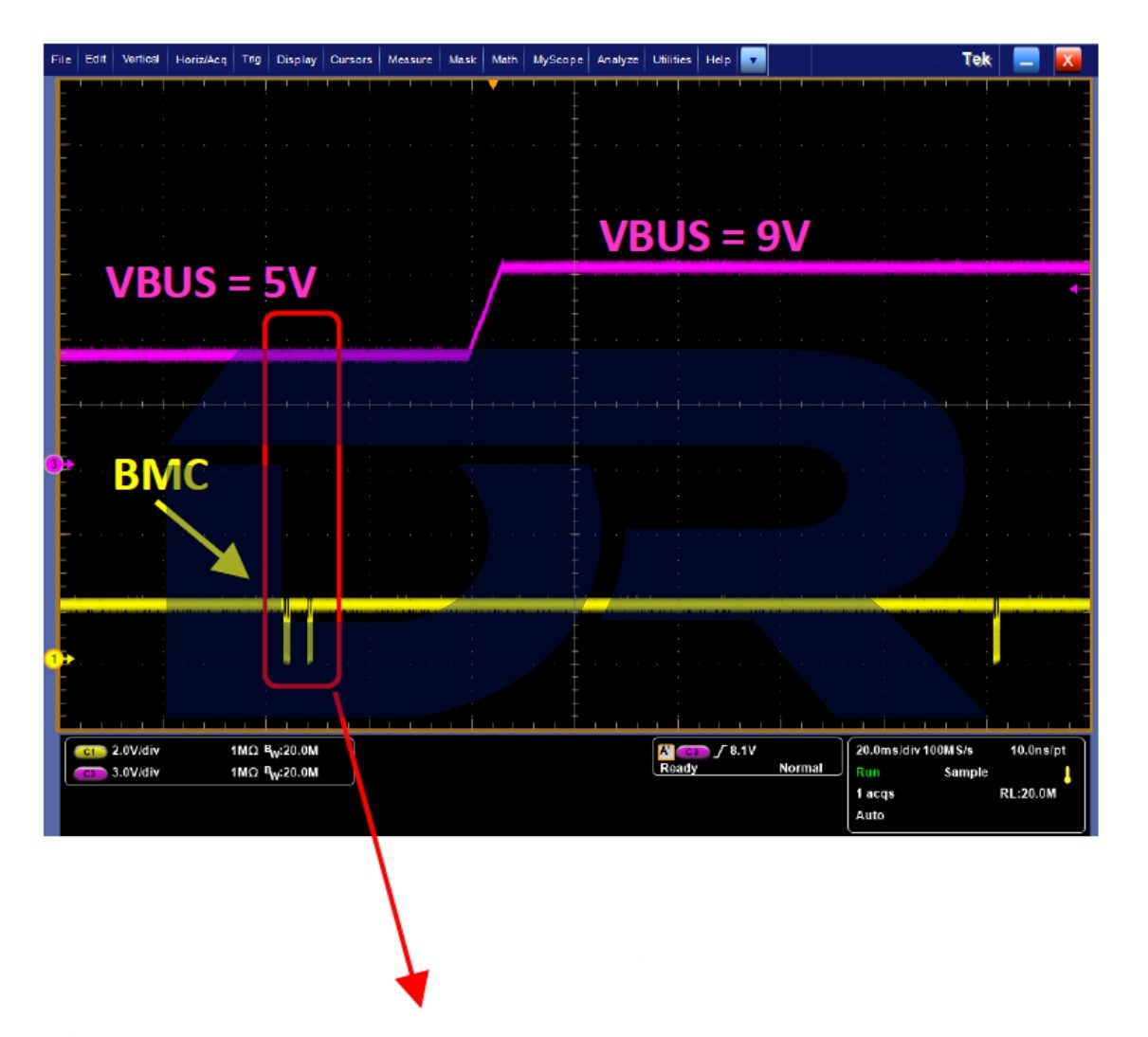

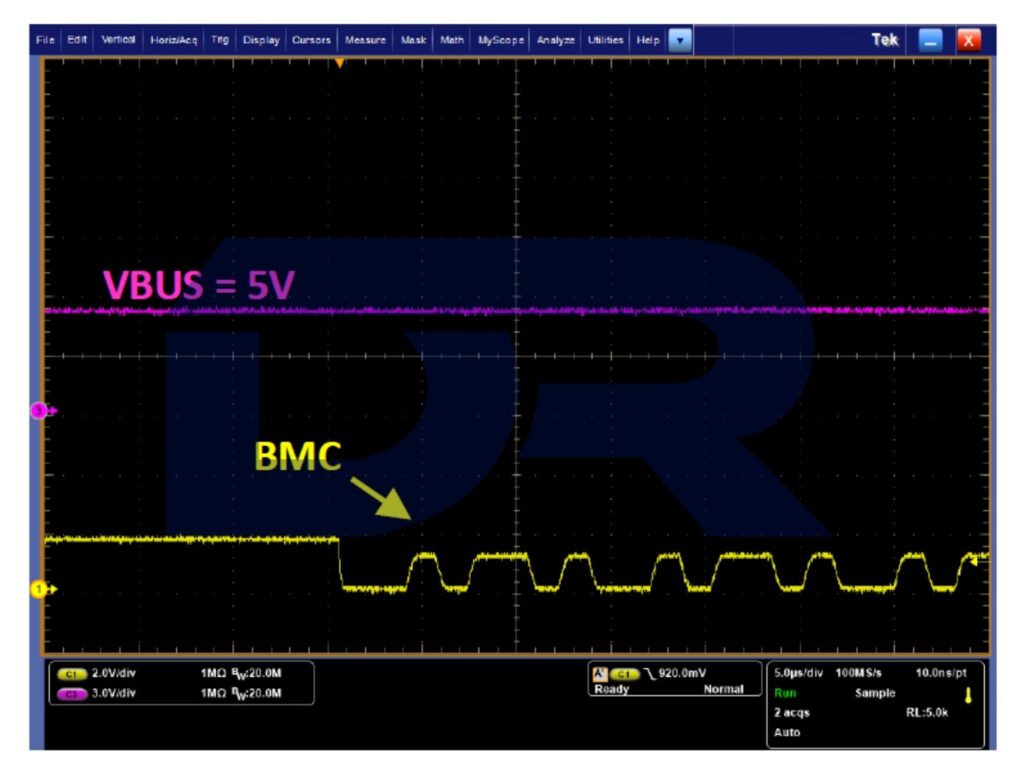

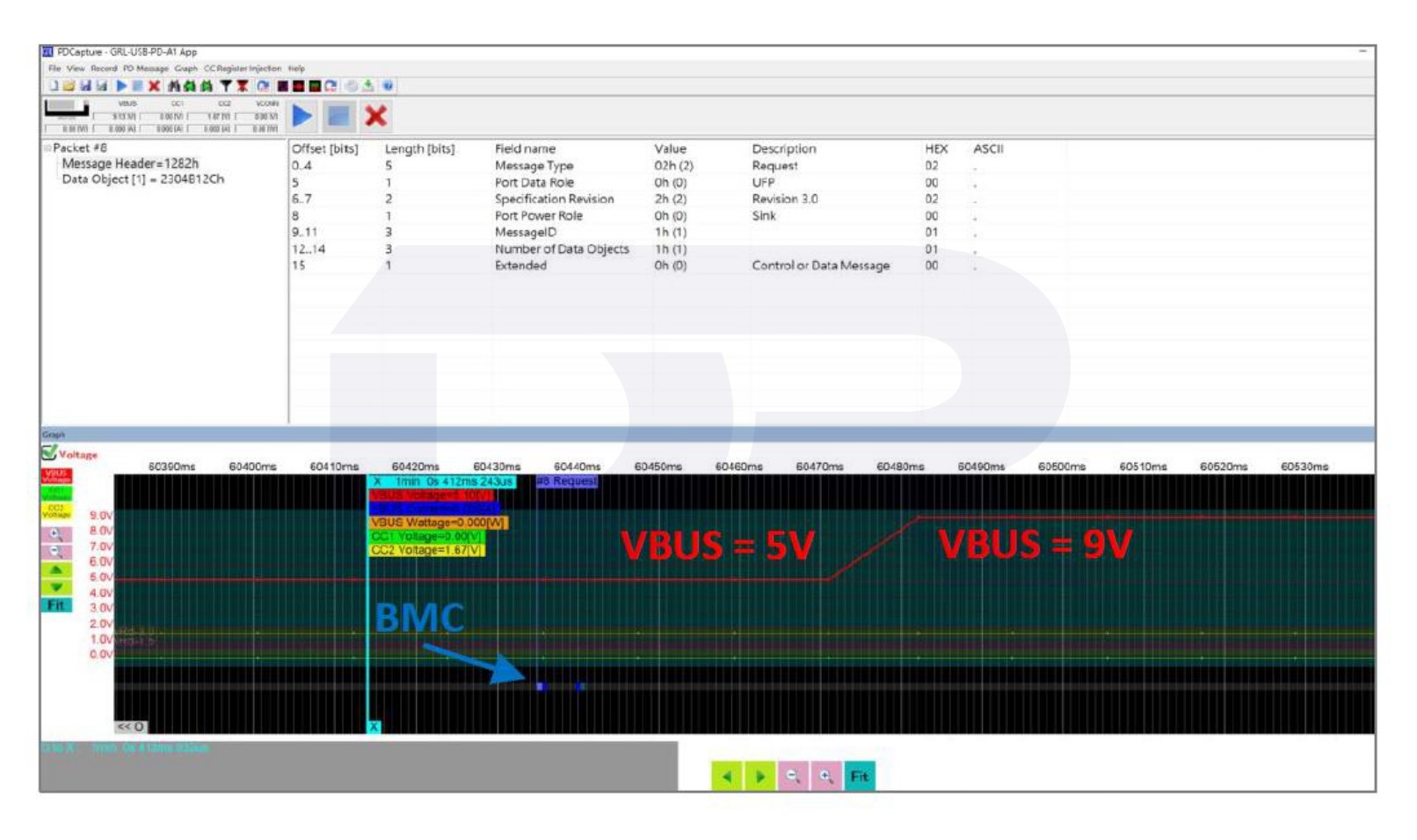

若设备有支持 USB PD (Power Delivery) 协议,电源供应端 (Source)与电源接受端 (Sink)会透过CC的路径,传输双相标记码(Bi-phase Mark Code, BMC),彼此沟通电源能力与需求,一旦电源供应端 (Source)与电源接受端 (Sink)完成沟通后,电源供应端 (Source) 会调整输出电压,以符合电源接受端 (Sink)的需求。

图八

USB PD常见到有四组输出电压:5V、9V、15V、20V。在一般情况下,最大输出电流为3A,即60W (20V,3A)。

下图显示电源供应端 (Source)与电源接受端 (Sink)连接后,由CC1传输BMC编码,决定电源供应端 (Source)输出电压由5V改为9V。

图九

图十

将BMC经由GRL-USB-PD-A1译码器进行译码,即可将CC信道上所沟通的讯息读取出来。

图十一

USB PD3.0还可支持PPS (Programmable Power Supply),输出电压范围也可从3.3V~21V,视各装置的需求,最小能以每阶20mV调整。

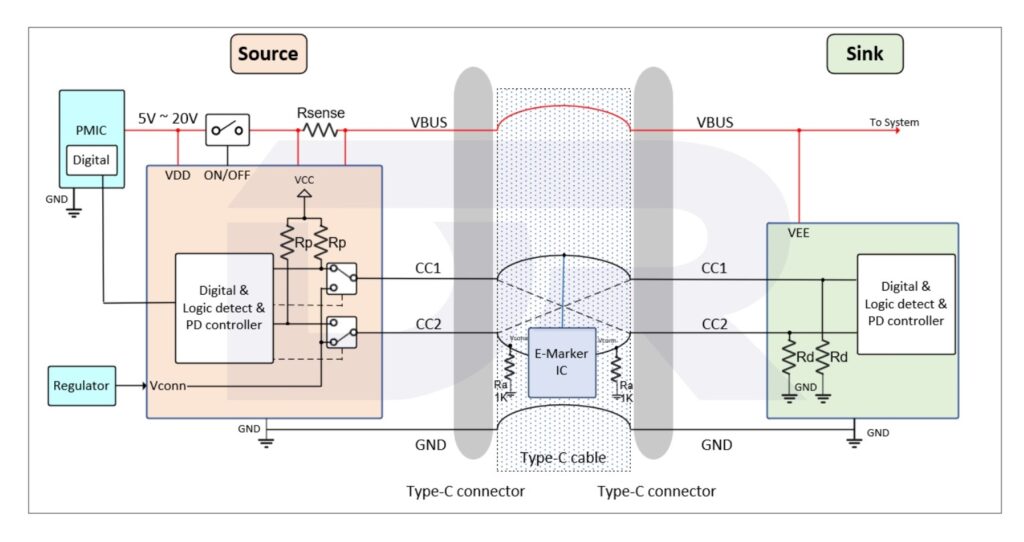

USB Type-C对缆线亦有所规范,承载电流在3A以下者,无强制规定需配置E-Marker IC,若承载电流在3A以上者,则电缆线内部必须配置E-Marker IC,透过VCONN对E-Marker IC供应电源,使E-Marker IC能提供缆线本身的各项信息,在使用含有E-Marker IC的缆线时,输出电流最大可达5A,即100W (20V,5A) 如图。

图十二

总结

USB Type-C 支持比以往更广泛的电源功率,可自行辨识供电/受电角色,同时拥有更多更快的讯号传输信道,更多的使用弹性,无疑能为用户带来更丰富的使用经验。

参考资料

USB Type-C® Cable and Connector Specification

USB Power Delivery Specification Revision 1.0

USB Power Delivery Specification Revision 2.0

USB Power Delivery Specification Revision 3.0

USB Power Delivery Specification Revision 3.1